Nelle culture antiche il simbolo del labirinto si diffuse in tutto il Mediterraneo a partire da un unico centro culturale1. È l’etimo del termine, seppur annebbiato dalla commistione tra mito e realtà, leggenda e storia, a fornire qualche possibile indizio sulle sue origini. Dal greco labýrinthos (λαβύρινθος2) si può risalire a Labrys, una caratteristica ascia dell’antichità a doppia lama. Si trattava invero di un’arma molto particolare, dal potere mitico e simbolico, che identificava il governo del re Minosse di Creta. E così, per estensione, si iniziò a chiamare labirinto anche il maestoso palazzo di Cnosso, centro sacro e amministrativo di una civiltà intera. La sua architettura era celebre nell’antichità per le innumerevoli stanze, raggiungibili tramite un lungo e intricato percorso. Le prime raffigurazioni del simbolo si possono così rintracciare già in età micenea.

Il labirinto era pertanto un luogo di smarrimento, ma ciò non dipendeva affatto dalla possibilità di commettere errori o scelte sbagliate, quanto piuttosto dalla difficoltà intrinseca del cammino. Le rappresentazioni del simbolo nei tempi antichi erano sempre unicursali o univiarie, con percorso obbligato, senza bivi né vicoli ciechi. Il tracciato conduceva a un centro figurativo e soprattutto metaforico, meta finale che una volta raggiunta permetteva soltanto di tornare indietro sui propri passi. Dunque il filosofo Platone evocava l’immagine del labirinto come analogia di un discorso inconcludente che porta sempre allo stesso punto3. Solo in età imperiale romana, con Plinio, il Palazzo di Cnosso e il labirinto divengono metafora di un percorso incerto e complicato “che contiene giravolte e andirivieni inestricabili”4.

Il mito del Minotauro

Anche il mito, che nel profondo dei suoi significati contiene sempre elementi di verità, mette in relazione il simbolo al re Minosse di Creta. La leggenda racconta che sull’Isola del Mediterraneo, dentro un labirinto inestricabile, vi fosse richiuso un mostro spaventoso chiamato Minotauro5. La bestia era stata imprigionata da re Minosse affinché non potesse nuocere agli abitanti di Creta, ma anche e soprattutto per un’altra ragione: essa era il frutto immondo del tradimento di sua moglie.

Come era potuta accadere una simile disgrazia al re di Creta? Poseidone gli aveva donato un possente toro bianco per permettergli di mostrare ai sudditi la sua potenza regale. Il dio del mare voleva che l’animale venisse sacrificato in suo onore ma Minosse, stimandolo di gran valore, ne fece uccidere un altro. La vendetta di Poseidone fu immediata e terribile: la regina di Creta, Pasifae, si invaghì della bestia e dalla loro unione nacque il Minotauro, un mostro metà uomo e metà toro.

Teseo e il labirinto di Dedalo

Quando il Minotauro fu divenuto ormai adulto, Minosse lo fece rinchiudere dentro un labirinto costruito da Dedalo, in modo che non potesse nuocere ad alcuno. Il mostro, infatti, era dominato dalla bestialità dell’essere animale ed era sempre affamato. Ora, Minosse sconfisse Atene in battaglia e ordinò che la città dell’Attica gli inviasse sette fanciulli e sette fanciulle ogni nove anni, così da sfamare il Minotauro.

Fu così che il principe Teseo decise di recarsi a Creta per uccidere quell’abominio e liberare il suo popolo. Il caso volle che la figlia di Minosse, Arianna, si innamorasse di lui. La fanciulla rivelò al principe ateniese un ingegnoso stratagemma per andare nel labirinto e riuscire a trovare la via di uscita. Arianna consegnò a Teseo un gomitolo: il filo, srotolato durante il percorso, avrebbe consentito all’eroe di tornare sui propri passi. Vinto il Minotauro con l’aiuto di una spada avvelenata, il principe poté infine tornare ad Atene vittorioso.

La diffusione del labirinto nel corso dei secoli

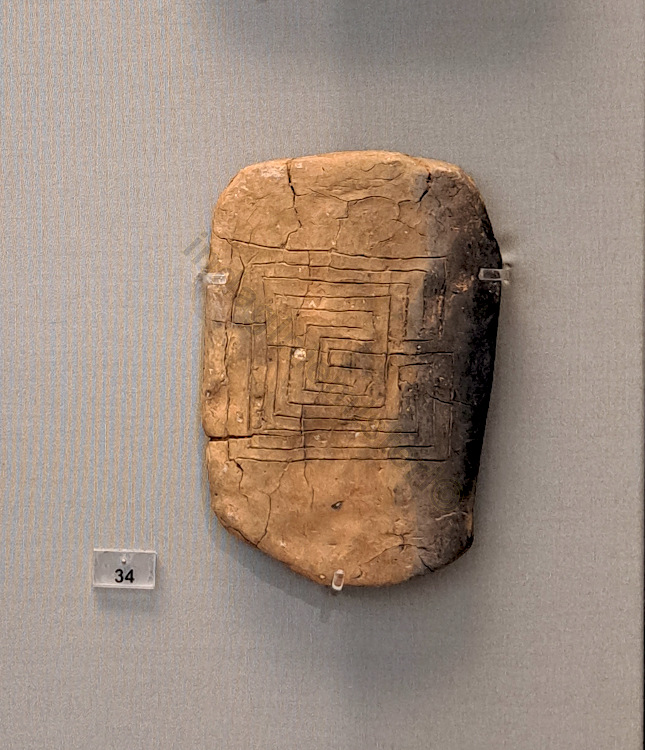

Dunque, sin dall’antichità il simbolo affascinava l’umanità ed esprimeva significati metaforici. La diffusione del labirinto in tutto il Mondo all’epoca conosciuto si deve alla sua natura archetipica, comune e sottesa tra differenti culture. Il tracciato unicursale è stato riscoperto, ad esempio, in molte rocce della Galizia (II-I millennio a.C.)6, in una domus de janas della Sardegna prenuragica7, a Naquane tra i petroglifi della Val Camonica (VIII – VI secolo a.C.)8, su un oinochoe etrusca proveniente da Tragliatella nei pressi di Cerveteri (VII secolo a.C.)9.

I Romani lo impiegarono soprattutto nella decorazione di mosaici pavimentali, ragion per cui è stato ipotizzato che il simbolo fosse giunto a Roma come motivo ornamentale di tappeti in età ellenistica11. Già nella Casa del labirinto di Pompei, risalente al II secolo a.C., il piano di calpestio del cubiculum è ricoperto da un uno straordinario mosaico che raffigura un dedalo. Il labirinto è diviso in quattro porzioni e al centro ospita la rappresentazione scenica della lotta tra Teseo e il Minotauro.

Il labirinto cristiano

Il rinnovamento del significato simbolico che caratterizzò i primi secoli del Cristianesimo coinvolse anche il labirinto. Esso divenne metafora del percorso interiore dell’uomo per la conversione. In continuità con la tradizione romana, il labirinto poteva essere dunque impiegato quale ornamento pavimentale nelle prime chiese paleocristiane, come nella basilica algerina di San Reparato a Orleansville del IV secolo.

Nel corso del Medioevo il simbolo si diffuse lungo le vie di pellegrinaggio e preghiera. In Italia se ne trovano diversi esemplari presso le principali tappe della via Francigena e di quella Micaelica. Si citano i manufatti circolari della Cattedrale di San Martino a Lucca, di San Michele Maggiore a Pavia, di Pontremoli e di Alatri. Un altro esemplare, oggi perduto, era collocato presso la basilica di San Savino a Piacenza.

Il labirinto, metafora del cammino per Gerusalemme

La raffigurazione medioevale del labirinto rivela una duplice valenza di significato in relazione alla peregrinatio medievale. Per i pellegrini diretti a Gerusalemme esso era innanzitutto il simbolo del lungo itinerario da compiere. Il labirinto medievale, al pari di quello dei tempi antichi, era unicursale: il viandante non poteva cambiare strada, la santa meta da raggiungere era obbligata. Il centro geometrico costituiva dunque una metafora dei luoghi santi in cui si era consumata la vicenda terrena del Cristo.

Ma Gerusalemme era occupata dai saraceni, e non è raro trovare in tali labirinti un rimando al mito di Teseo che uccide il Minotauro, trasposizione figurativa del nemico. È il caso del pavimento musivo nel presbiterio di San Michele Maggiore a Pavia, dove un tempo, al centro di un dedalo circolare, v’era la rappresentazione della lotta tra l’eroe e il mostro. A Lucca, su uno dei pilastri del portico antistante la Cattedrale di San Martino, accanto a un labirinto inciso nella pietra, compaiono le parole:

“Hic quem creticus edit dedalis est laberint hus deduonulluss vader e quivit qui fuit intus ni theseus gratis adriane stamine iutus”

“Questo è il labirinto costruito da Dedalo di Creta, dal quale nessuno che vi era entrato poté uscire, tranne Teseo grazie al filo di Arianna”.

Il labirinto spirituale

Oltre che quello materiale, il simbolo era espressione anche del percorso spirituale del pellegrino verso la Gerusalemme celeste. Questo perché la missio in Terra Santa era sopra ogni cosa un cammino di conversione, la quale si raggiungeva attraverso la precarietà e la rinuncia alle passioni materiali. Il labirinto unicursale voleva così indicare l’unica via per ottenere la salvezza, seguire Cristo che aveva detto:

“Io sono la via, la verità e la vita; nessuno viene al Padre se non per mezzo di me”.

Vangelo di Giovanni 14, 6

È affascinante che nelle rappresentazioni medievali il simbolo si possa trovare associato alla figura di un mostro generato dal peccato dell’infedeltà, il Minotauro, oppure al Messia, come nel grande Cristo nel labirinto di Alatri. Tale antitetica dualità dei soggetti ben esprime la mentalità dell’uomo religioso medievale. Il Cristiano era chiamato a scegliere se farsi dominare dal peccato e dalla bestialità dell’essere animale, al pari del mostro di Cnosso, o seguire l’esempio di Cristo.

Samuele Corrente Naso

Note

- H. Kern, Through the Labyrinth. Designs and Meanings over 5000 Years, Prestel, London, 2000. ↩︎

- Il termine si rinviene in alcune tavolette di Creta micenee provenienti dal Palazzo di Cnosso, tra cui la KN Gg 702. ↩︎

- Platone, Eutidemo, 291b-c: “precipitati come in un labirinto (λαβύρινθος), mentre credevamo di essere ormai alla fine, apparve che eravamo nuovamente ripiegati come all’inizio della ricerca”. ↩︎

- Plinio il Vecchio, Naturalis historia, XXXVI. ↩︎

- Publio Ovidio Nasone, Le metamorfosi, libro VIII. ↩︎

- G. Sarullo, Iconografia del labirinto. Origine e diffusione di un simbolo tra passato e futuro, Tra Passato e Futuro, 2017. ↩︎

- Ibidem. ↩︎

- Nella roccia 1 del Parco Nazionale delle incisioni rupestri di Naquane a Capo di Ponte. ↩︎

- M. Menichetti, L’oinochoe di Tragliatella. Mito e rito tra Grecia ed Etruria, Ostraka 1,1,1992. ↩︎

- Di Luca Giarelli – Opera propria, CC BY-SA 3.0, immagine. ↩︎

- G. L. Grassigli, Il labirinto nei mosaici romani di età repubblicana e primoimperiale in Italia. Alcune riconsiderazioni, LANX 29, Studi di amici e colleghi per Maria Teresa Grassi, 2021. ↩︎